| 対象 |

教材名 |

教材のイメージ |

小学校

3年 |

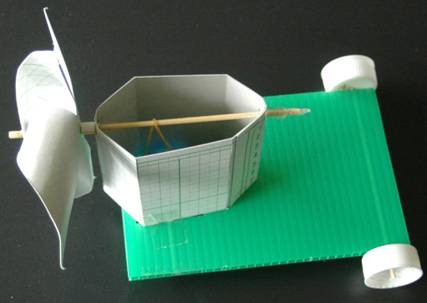

風やゴムではしる車【作り方】

ペットボトルなどを使って、安価に作ります。 |

|

小学校

3年 |

風に向かってはしる車【作り方】

扇風機などで風をあてると、風上をめざして走ります。 |

|

小学校

6年 |

手回し発電ロープウェー【作り方】

手回し発電機をつないで遊ぶおもちゃです。

プラ段を使っています。 |

|

小学校

4年・6年

|

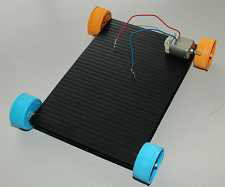

電気自動車【作り方】

4年生や6年生で使う、モーターで走る車です。

ペットボトルのキャップを使えば、ほとんどモーターの代金=160円くらいで作れます。 |

|

小学校

3年 |

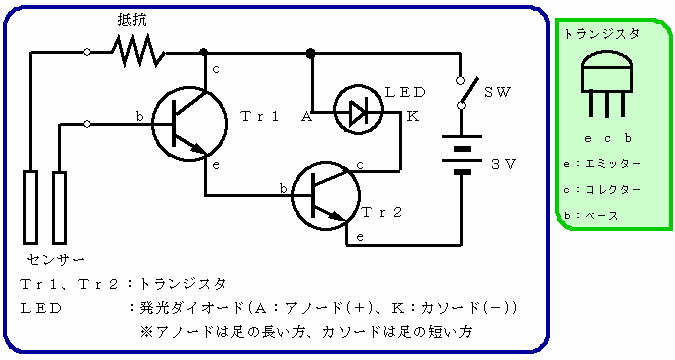

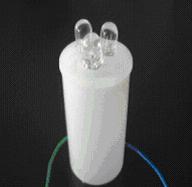

導通チェッカー①【詳細】

小学校3年生で学習する明かりをつけようの「電気を通すものをさがそう」では、豆電球を用いていろいろなものの中から電気を通すものを探す実験があります。この豆電球の代わりに、赤・緑・青色などの発光ダイオードを用いた導通チェッカーです。

発光ダイオード(LED)のカソード側に100Ωの抵抗をハンダ付けしたものを用いてこれを図のように接続することにより、電気を通すものをいろいろ調べることができます。また、「ダイオードは一方向にしか電流を流さない」ことを利用して、電流は正極から負極の向きに流れることを確かめることもできます。

|

|

小学校

3年 |

導通チェッカー②【詳細】

|

小学校

3年 |

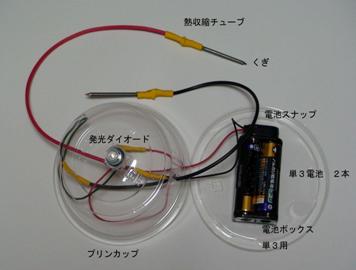

導通チェッカー③【詳細】

導通チェッカー③の特徴は、豆電球ソケットに発光ダイオード(豆電球型)と豆電球それぞれを容易に装着できること、ハンダではなく熱収縮チューブで導線を固定していることなどであり、簡単に製作できます。 |

|

| 小学校 |

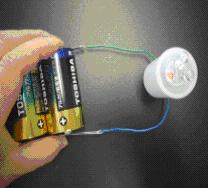

電気の強さを調べる教材【詳細】

乾電池のつなぎ方により電流の流れ方がどのように違うかを簡単に確かめることができる教材です。直列接続の場合、乾電池1個だと赤のLEDが点灯、2個だと赤と緑のLEDが点灯、3個だと赤・緑・青の3個のLEDが点灯し、点灯するLEDの数が違うことで電流の強さを確かめることができます。

|

|

| 小学校 |

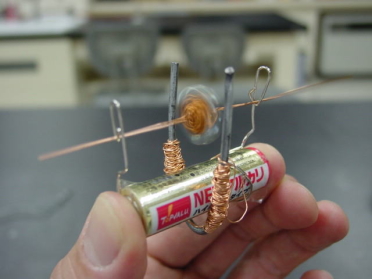

究極のクリップモーター【作り方】 |

|

小学校

中学校 |

発光ダイオードを用いた教材の紹介

青色LEDは日亜化学工業の中村修二氏により発明され、1994年に世界で初めて商品化されました。今では信号機にも取り付けられるようになりました。また、光の三原色の一つ青色のLEDが発明されたことにより、LEDはいろいろなところに使われるようになっています。

LEDを用いた教材をいくつか紹介します。 |

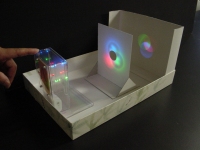

| (1) 光の三原色組合せキット |

| 赤・緑・青色のLEDを用いると手軽に光の三原色組合せキットを作ることができます。3色のLEDの光を、スリットを通してスクリーンに当てると三原色の組合せを見ることができます。 |

|

|

|

| (2) 光通信発信機・受信機 |

| LEDと抵抗、電解コンデンサーなどわずかな部品を用い光通信の発信機を作ることができます。その光を光電池で受けイヤホンで聴くことができます。 |

|

|

|

| (3) 交流によるLEDの点滅 |

| 並列にしたLED2個と抵抗を接続し、それらを布団たたきに取り付けコードをつなぎます。交流100Vの電圧をかけ電流を流し、布団たたきを左右に振ると点滅がきれいに見えます。 |

|

|

|

小学校

中学校

高校 |

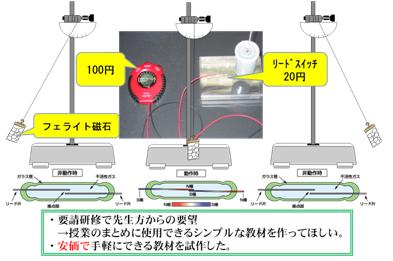

振り子の周期測定装置【詳細】

安価なストップウオッチとリードスイッチを用いて振り子の周期を測定する装置です。この測定器は、磁石入りのおもりがリードスイッチを横切るたびに、電子音とともにSTART、STOPを繰り返し、測定装置は半周期の時間を加算していきます。

|

|

中学校

2年 |

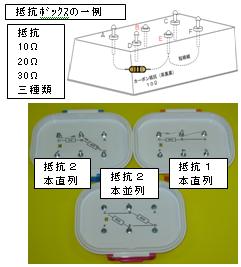

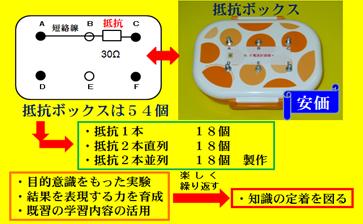

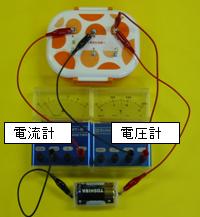

抵抗ボックス

抵抗ボックスは、不透明で内部が見えない蓋付き容器を用い、抵抗1本、抵抗2本の直列接続、抵抗2本の 並列接続という3種類のパターンそれぞれについて18個ずつ、計54個を作成しました。

A~Fの6端子を利用することにより、電流計でないと調べられないこと,電圧計でないと調べられないこと,単純なもの、複雑なものといろいろな設定が可能になります。電流計による測定結果とオームの法則を組み合わせることで抵抗値を求め、電圧計を使うことにより抵抗の位置を特定します。ゲーム的な要素を取り入れることで、既習の知識を使いこなすことによる定着を図ることがねらいで、問題解決学習が可能となります。 |

|

|

|

中学校

2年 |

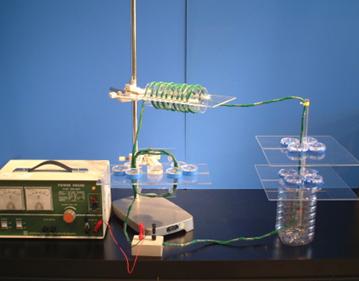

電流と磁界を調べる装置【詳細】

アクリル板、アクリル管及びペットボトル(炭酸飲料用)を加工して作った簡易パスカル電線を巻き付ける装置です。

【図1】はコイルがつくる磁界を調べるときのもので、正方形状に配置し、接着したアクリル管に簡易パスカル電線を2~3回巻き付けて実験を行います。

【図2】は引きのばしたコイルがつくる磁界を調べるときのもので、ペットボトルを用いて作った直径7cmの筒にパスカル電線を9~10回巻き付けて実験を行います。

【図3】は直線上の電流がつくる磁界を調べるときのもので、2枚のアクリル板の中心に通したアクリル管に簡易パスカル電線が直線上になるようにひもで結びつけて実験を行います。2枚のアクリル板を用いたのは、磁界が1つの平面上だけにできるのではなく、立体的にどのようにできるかを調べるためです。

|

|

【図1】コイルの磁界を調べる

|

【図2】引きのばしたコイルのつくる磁界

|

【図3】直線状の電流がつくる磁界

|

|

| 中学校 |

圧力実験器「パスカルん」【詳細】

本教材の一番の特徴は、3種類の断面積の異なるペットボトルから生じる圧力の違いを、3つではなく1つの計測装置で示そうとしたところにあります。3つのペットボトルによる圧力のうち、目的のペットボトルの圧力だけを計測するために、他の2つのペットボトルにつながっているシリコン製のチューブを目玉クリップで止めて、遮断するように工夫しました。

また、計測に際しては、セロハンテープに直接記録することにより、繰り返し測定できるようにするとともに、生徒が容易に計測結果を検討・保管できるように配慮しました。 |

|

中学校

高校 |

簡易パスカル電線

直径1mmのビニール線(12芯)を12~13回巻きに束ねて、長さ4m程度の輪を作り、その輪の一部をプラスチックケースに通します。プラスチックケース内部で、ビニール線の両端をターミナルにハンダ付けします。ハンダ付けするときビニール線の端を交差させると、電源装置の正極を赤の端子に接続したとき、簡易パスカル電線の赤の端子がそのまま正極となります。 |

|

中学校

高校 |

電子オルガン

電子オルガンは、基本的にはPNP型トランジスタとNPN型トランジスタを組み合わせた「弛張発振器」です。【図1】の電子オルガン回路図の通り、ブレッドボードに部品を差し込み電子オルガンを製作します(【図2】)。電子オルガンのセンサー(【図3】の右手に持っている方)をずらして音の高さを変えます。

| 動作原理 |

① スイッチSWを閉じた状態でセンサーSが導体に接触すると抵抗Rを通ってコンデンサーCが充電されます。(Cの左側に正電荷、右側に負電荷が与えられます。)

② コンデンサーCが充電されるとトランジスタTr1が動作状態となり、続けてトランジスタTr2も動作します。

③ トランジスタTr2が動作するとスピーカーSPに電流が流れます。このとき、コンデンサーCの負極(図では右側)にも正電荷が与えられるので、コンデンサーCは放電状態になります。

④ コンデンサーCが放電するとトランジスタTr1及びTr2は不動作状態となり、スピーカーには電流は流れず、はじめの状態①に戻ります。

⑤ このように、①から④が繰り返し行われ発振状態となります。 |

|

|

中学校

高校 |

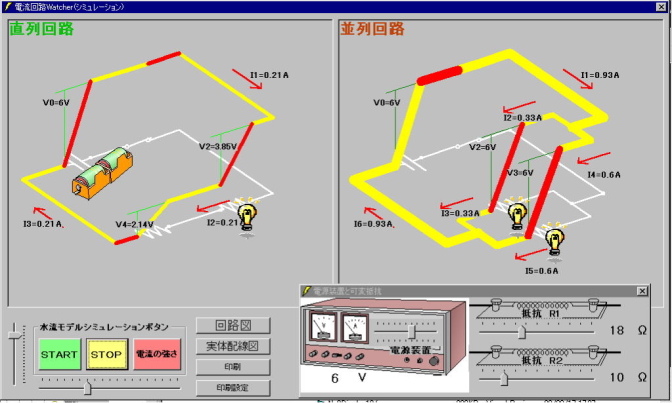

電流回路シミュレーション教材【詳細】

この電流回路(水流モデル)シミュレーション教材「電流回路Watcher Ver1.0」はMicrosoft Visual Basic 6.0で開発したものです。電流の強さと電圧の大きさを数値のみでなく視覚的にとらえさせる方法として「水流モデル」が最適であると考え、「水流モデル」のシミュレーション機能を盛り込みました。また、測定した値をコンピュータに取り込む手段として、デジタルマルチメータを用いて直接取り込むことも可能としました。さらに、DMMによって実際に測定された電流と電圧の値を利用し「水流モデル」に反映させることができます。

もちろん、任意の電流と電圧の値を入力することにより様々な条件下における回路中での電流と電圧のちがいを視覚的にとらえることも可能です。 |

|

| 高校 |

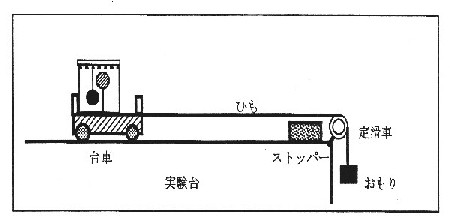

慣性力実験装置(等加速度直線運動)【動画再生】

バスが急発進するとき、つり革が後ろの方に傾くのは、よく見かける現象です。中学校で理科を学習した者なら誰でも、慣性の法則により後ろに傾いたと思うでしょう。それでは、水中にある発泡スチロール球は、どの向きに傾くでしょうか。

右上の写真のような容器(容器に水を入れて鉄のおもりを吊し、さらに発泡スチロール球を釣り糸で水中にとどめる)を台車に両面テープで固定します。その台車を右下の図のようにセッティングし、等加速度運動させます。このとき、容器内の二つの物体はそれぞれどの向きに傾くでしょうか。 |

|

| 高校 |

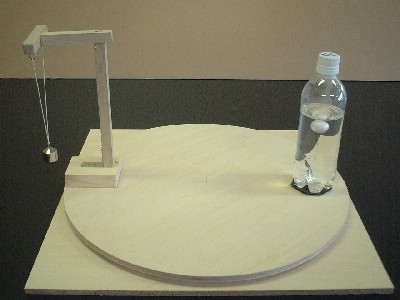

慣性力実験装置(円運動)【動画再生】

円運動をする物体には、遠心力(これも慣性力の一つ)という見かけの力がはたらきます。車で急カーブを曲がるとき、外側に力を受けるように感じるのが遠心力です。それでは、水中に浮いている軽い発泡スチロール球の場合は、どの方向に傾くでしょうか。

図のように、回転台に発泡スチロール球の入ったペットボトルとおもりを吊した台を両面テープで固定し、回転台を回転させます。このとき、上から吊られたおもりと浮力により水中に浮いている物体はそれぞれどの方向に傾くでしょうか。

|

|

| 高校 |

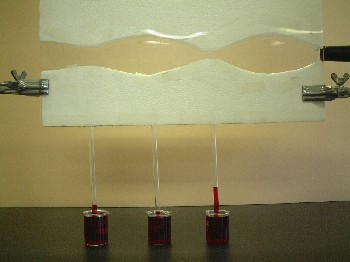

ベルヌーイの定理実験装置【動画再生】

ベルヌーイの定理は、次のように表されます。

ここで、v:流線に沿った流速、g:重力加速度、z:高さ、P:圧力、ρ:密度 です。

この式は、簡単に言うと、高さzが一定のところでは、流速vが大きいところは圧力Pが小さくなることを表しています。

このベルヌーイの定理を確認するために、発泡スチロール板やアクリル板などで図のような装置を作りました。発泡スチロールの隙間の広いところ・狭いところ・それらの中間のところに3本のアクリル管を下から通します。着色した液体を3個のビーカーに入れ、アクリル管が2cm程度液体に入るようにスタンドで固定し、ブロアで風を送ると右図のように着色液体が上昇します。この上昇する高さの違いから、アクリル管内の気圧の大小関係を知ることができ、さらに、空気の流れの速さと気圧の関係、すなわちベルヌーイの定理を確認することができます。

|

|

| 高校 |

フーコーの振り子【動画再生】

レオン・フーコーは、振り子を振らせたとき、振り子の振動面は変わらないが、地球の自転による転向力(コリオリの力)のため、地面に対して振動の方向が少しずつずれていくと考え、1851年に2mの振り子を用いて公開実験を行いました。

博物館や科学館でも、フーコーの振り子を見ることができますが、慣性力実験装置(円運動)の回転台を用いても、フーコーの振り子の実験を行うことができます。 |

|

| 高校 |

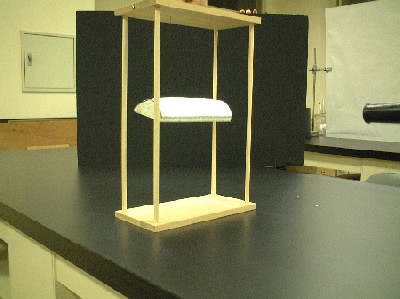

翼の揚力確認模型【詳細】 【動画再生】

あの重い飛行機はどうして空を飛ぶことができるのでしょうか。燃料を燃やし、そのガスを勢いよく噴射することによって前に進むことは、野球場などで細長い風船が内部の空気を噴き出しながら飛んでいくのを見れば理解できるでしょう。では、どうして浮き上がるのか。この疑問に答えるために製作したのが「翼の揚力確認模型」です。これは、平成15、16年度の研究(研究テーマ「自然の事物・現象の理解を深める理科の学習展開に関する研究-日常生活と関連付けた教材製作を中心に-」)で製作したものです。

写真は、発泡スチロールで作った翼にブロアで風を吹きつけたとき、ベルヌーイの定理により翼の上の部分と下の部分で圧力差が生じ、その結果、上向きの揚力が働き宙に浮いている様子を表しています。 |

|

![]() 岩手県立総合教育センター理科教育担当 2022

岩手県立総合教育センター理科教育担当 2022